「誰も~~ない」シリーズ第三弾は多くのキーパーが悩み、巷では不確実な情報や効果が疑わしい民間療法が渦巻いている白点病についてです。今回は白点病について私見を述べていきたいと思います。あくまでもわたしがこれまでに体感した事に基づいており、必ずしもすべてが正しい事かは保証しかねます(他の記事でも同じですが、病気の記事では特に私見を書くので念のため)。「そんな考えもあるんだな~」程度に皆様の参考となれば幸いです。

白点病の原因は白点虫(クリプトカリオン・イリタンス)

白点病は白点虫(クリプトカリオン・イリタンス)という寄生虫が体表やエラに寄生することによって発症します。この白点虫は我々マリンアクアリウムのみならず、水産養殖の現場でも被害を与えており、海水魚に関わる全ての人の敵ともいえる厄介者です。

なお、淡水魚の世界でも白点病が存在します。症状が似ていても、海水魚の白点病と淡水魚の白点病は原因も対処法も全く異なるので混同しないように注意しましょう。

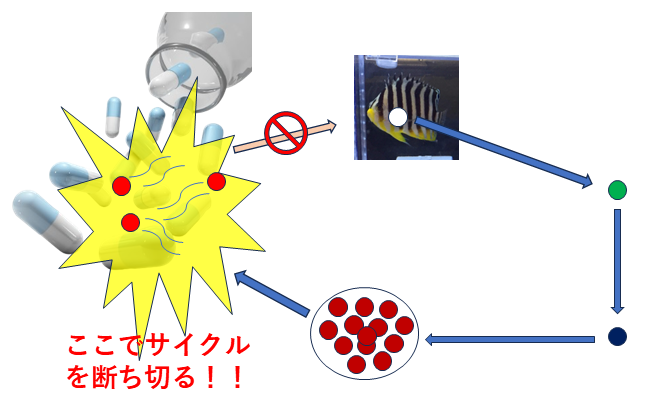

白点虫の生活環

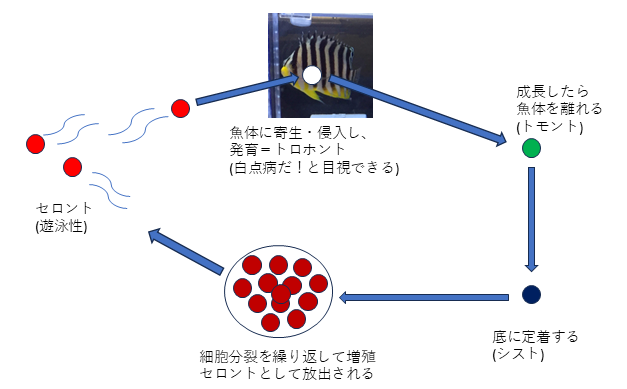

白点虫が海水中でどのようなライフサイクルを送っているかを知ることは、白点病と戦うために重要です。簡単な模式図を示します。

あ!白点病だ!と目に見える状態は白点虫が魚に寄生しているトロホントの状態です。このトロホントは寄生しながら成長し、成長しきったら魚体から離脱します。体表の白点が増えたり減ったりするのはこの白点虫のライフスタイルによるものです。よく白点病の特徴として”点の位置が移動する”と言われますが、正確には寄生している1個の白点虫は魚体上を移動しません。たまたま1個の白点が離脱し、別の白点中が別の場所に寄生しただけなのです。

成長して離脱した白点虫は水槽の底部に定着します。この時期をシストと呼びます。シストはその中で分裂を繰り返して、再び多数のセロントを放出します。

放出された大量のセロントは再び魚体に寄生し、同じサイクルを繰り返します。1サイクル約5日でどんどん増殖していきます。

治療薬で叩くのはセロントの状態の時!

白点病の薬が有効なタイミングは遊泳している「セロント」のタイミングです!魚体に寄生しているトロホントの時は魚体に入り込んでいて薬が届かず、シストは薬剤への耐性があります。

遊泳しているセロントにしか薬は効かない、という事は少なくとも全ての白点虫が1サイクルを回る=セロントになるまでの期間は有効濃度を維持し続けないと投薬効果はないという事になります。一時的にでも薬の有効濃度(=セロントを殺せる濃度)を下回ってはいけません。投薬期間中は常に有効濃度を維持しなければならないのです。

誤解されやすいのですが、白点病の治療薬は魚体に付いた白点を直接退治している訳ではありません!魚体に付いている白点虫は数日すれば勝手に離脱します。シストを経て、セロントになって魚体を探している時期に薬で叩くのです。

ついつい、憎らしい白点を見て、こいつを薬でやっつけるんだ!!と思ってしまいますが、薬は目に見える白点をやっつけるものではないという事をしっかり認識してください。

白点虫のサイクルを知れば、白点が確認されなくなってから少なくとも5日程度は投薬(有効濃度の維持)を続けなければ治療は完了しない事はもうお分かりですね。魚体に白点が見えなくても、薬品耐性があるシストが成長してセロントを放出すればまた振り出しに戻ります。

感染する魚と感染しない魚の差

白点虫が存在する=白点病になる。これは本当でしょうか?嘘ではありませんが、白点虫が存在する水槽内でも感染しない魚も必ずいます。白点病を人の病気に例えると、「放っておくと死に至る可能性が高い風邪」のようなイメージでしょうか。白点病が水槽で発生して白点虫がたくさん居ても、感染しない魚もいます。人間と同じですね。同じ部屋に風邪やインフルエンザの人が居ても感染する人と感染しない人がいますよね。では、この感染するかしないかの差は何なのか?これまた魚も人間も同じで、病原菌やウイルスに対する抵抗力・免疫力の差によるところが非常に大きいです。

魚の抵抗力、免疫力の差はどのようなものでしょうか?ひとことで言うとあらゆるストレスのかかり具合によるものと言えます。混泳によるストレス、栄養状態、水質、照明、そもそもの魚種・・・水槽飼育におけるありとあらゆるものがストレスの要因となり得ます。

中でもわたしが最も声を大にして伝えたいストレス対策は、水温変化を最小限にすることです。当ページでも何度も記述していますが、水温変動は魚にとって非常に大きなストレスとなります。そして、水温変動の抑制はキーパーが意識すれば容易に講じることができるストレス低減対策でもあります。

白点病対策の第一歩は水温変動の抑制

しつこいくらいに書きますが、水温変動の抑制は白点対策の基本です。下記にヒーターとクーラーの記事をまとめていますので併せて振り返ってください。

ここで復習問題です。一般的な海水魚飼育において次の状況に置かれているとしたら、どちらが望ましい環境とわたしは考えるでしょうか?

1・夏。日中水温30.0℃!夜、ふ~夜27.0℃まで下がった。よかった。

2・夏。日中暑いのでエアコンや水槽ファンでなんとか水温29.0℃維持。夜、ヒータオンで28.0~29.0℃キープ。

わたしは断然「2」を選びます。1は水温変動が3℃、2は水温変動0~1℃です。この水温であれば、水温変動が少ない方が魚へのストレスが少ないと考えるためです。水温変動は人間に置き換えると、寒暖差と言えます。「寒暖差」と言われるとなるほど、と思われる方も多いでしょう。寒暖差で体調を崩しやすいのは人間も魚も同じようです。水温の日内変動1℃は人で言う朝晩の寒暖差10℃位に相当すると考えましょう。3℃ってことは昼は30℃、朝は0℃のような無茶苦茶しんどい環境に相当します。

白点病対策の第二歩目は清浄な水質

経験上、水質が悪いと白点病が蔓延しやすいです。水質が悪いとは具体的には、亜硝酸が検出されるような環境です(アンモニアが検出されるのはさらに早急な対処が必要です)。ろ過パワー不足だと汚い水で飼育することとなります。清浄な飼育水は病気の発生を抑えます。具体的なろ過の手法については当ホームページではまだ記述していませんが、基礎知識編を下記ページにまとめてありますので併せて振り返ってください。

白点病対策の第三歩目は健康な魚体

白点虫が水槽にいても感染しないように魚の免疫力を高めることも重要です。そのためには良質なエサをしっかり食べさせて健康体で飼育する事です。下記に乾燥餌の選び方、冷凍餌の選び方、上手な給餌技術についてまとめていますのでこちらもご確認ください。

白点病対策のもう一つの軸はストレスフリー

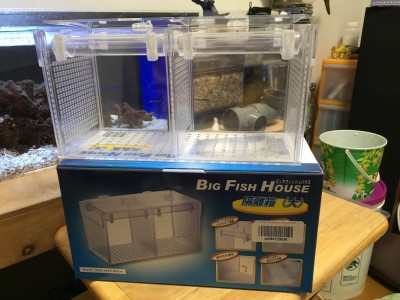

水槽内でケンカやいじめがあるとストレスから病気にかかりやすくなります。ほんと、人間と同じです。追いかけまわされている魚がいないかなど常に目を光らせましょう。必要に応じて隔離したり、レイアウトを変更して縄張りをリセットするなどの対策を講じましょう。通常は隔離水槽をお持ちではない場合がほとんどだと思います。アズーのビックフィッシュハウスは餌付けや隔離など様々なトラブルに使いやすい隔離ケースです。

フロートが付いた大き目な隔離ケースが使いやすい。

隔離にも、餌付けにも、水槽の本数に限りがあるキーパーの救世主です。真ん中の仕切りを取り外して1部屋でも2部屋にでも変更が可能。ショップでも使用されている様子を頻繁に目にします。AZOO社の名作のひとつですね。

対策ハードウェアとしては殺菌灯

殺菌灯は紫外線で細菌を殺す装置です。紫外線が照射された筒の中に海水を通過させて殺菌します。白点虫のセロントが殺菌灯内部を通過すれば殺菌することができますが、水槽内のセロントすべてを殺菌灯に通過させることはできません。そのため、白点病を完全に発生しないようにしたり、すでに発生している白点病を治療するまでの効果は望めません。ですが、白点病が発生する確率を下げる効果はあります。カミハタのターボツイストシリーズが信頼性が高くおすすめです。わたしも非常に長い期間使っていましたが、故障することもなく非常にしっかりした作りでした。

殺菌灯は定期的にUV放電管(いわゆる球)を交換しないと光っていても殺菌力が低下しています。殺菌効果を保つために必ず取扱説明書に書かれたスパンで放電管を交換しましょう。現行ターボツイストは8000時間が球の交換時期なので、11か月~遅くとも12か月以内の交換が必要です。

ターボツイストの交換球は長期間安定的に供給されている実績もポイントです。交換球もそう高額なものではありません。本体も消耗品ではないので持ってて損はしないのが殺菌灯です。特に白点病にかかりやすいチョウチョウウオやヤッコ、ハギなどを飼育する場合は殺菌灯があると飼育がしやすくなると思います。

他に、先ほど登場したビックフィッシュハウスのアズーからは水中ポンプ一体型の投げ込み式殺菌灯が出ています。非常にコンパクトで小型水槽に最適です。がっちりしたターボツイストと比べるとパーツ全体が華奢な印象もありますが、その分コンパクトでとても使いやすいです。

わたしはアズーの殺菌灯は9wのものを持っていますが、今は新製品の24wも登場しているようです。これは頼もしい戦力になってくれそうです。

殺菌灯のデメリットは、ランプの発熱で少し水温を上げてしまう事でしょうか。また、有用なバクテリアも殺菌灯を通過すれば殺してしまいます。バクテリアに関してはほぼ全てろ材に定着しているため、多少水中に流れ出たものが殺菌されても大勢に影響はありません。

白点病対策Q&A

底砂があると白点病が出やすいと聞きました。ベアタンクの方が良いのでしょうか?

経験上底砂があっても無くても白点病が出るときは出る(出ない時は出ない)ように感じます。白点病の観点から底砂の有無を決定する必要はないように思います。

海水の比重を薄くすると白点虫の活動が抑えられると聞きました。

仮に海水の比重を薄くして白点虫の活動が低下したとしても、もれなく魚の元気も低下し結局は病気になるか別の理由でダメージを負う可能性があります。比重を上下して白点病対策を行う事は控えましょう。

やっぱり高級な人工海水を使った方が、白点病は発生しにくいですか?

少なくとも当ホームページで紹介した人工海水であれば、安いものでも高いものでも白点病の観点からは差は生じません。目的に合った塩を選んでください。

オゾナイザーってどうなんですか?

殺菌灯同様に、白点病発生確率を下げる効果はあると思います。わたしはオゾナイザーは肯定派です。日本のような高湿度環境下ではオゾンが生成されにくいとされていますが、実際に使ってみると意外に安定して使用できました。オゾナイザーの欠点は、殺菌灯にはない「発生量のコントロール」という概念があることでしょう。殺菌灯は装置内(を通過する海水)のみに殺菌力が及ぶので基本的には過剰すぎてダメという事はまず起きないのですが、オゾンは過剰生成がありえます。うまくコントロールさえできれば大変有効なものと思います。なお、現在わたしは常用していませんが、白点病になりやすい生体を多く飼育する際にはオゾナイザーの使用を検討すると思います。ただ、アクアリウム業界ではオゾナイザーは完全な下火で今売られているものはほとんど無い状況です。昔はサンダー、レイシー、ニチドウなどから出ていたのですが・・・。オゾナイザー派は見かけたら確保しておきたいですね。

白点虫を漉しとるフィルターがあると聞きました。どうなんでしょうか。

白点病を漉しとれるという事は相当にメッシュが細かい事が想像されます。そのため白点虫以外のものですぐに目詰まりすることが考えられます。また、相当な流量を流して漉しとらないと目に見えた効果は得られないように思います。結局は殺菌灯の方がコストパフォーマンスに優れるでしょう。

ヨウ素殺菌筒というものがあると聞きました。どうなんでしょうか。

実はわたしも所持しています。現在は使用していませんが、一時期予防(発生率低減)のために使用していました。安価であること、水中ポンプなどが不要で手軽なこと、コンパクトで邪魔にならないことから使用していました。一定の効果はあったように思います。過信は禁物ですが、手軽な選択肢として有りかと思います。

まずは敵(白点虫)を知ることから

今回は白点病の基礎知識をお届けしました。記事が長くなったのでそろそろ「早く治療法を教えてくれ!」という声も聞こえてきそうです。治療の前に敵を知っておくことは非常に重要な事です。各種治療法が白点虫のライフサイクルのどの部分を突いて治療しているのかが理解することが、謎療法に陥ることの回避にもつながります。

また、治療を頑張ることも大切ですが、そもそも病気にならないように予防することも大切です。予防に最善を尽くし、病気が出てしまったらきちんと治療できるように備えておきましょう。

ところで・・・運営者くらうんは白点病はどの程度出るの???という疑問が聞こえてきそうです。現在わたしは白点病になりにくいクマノミを飼育しているので全く出ていません。クマノミの子供たちを大量に飼育して大量給餌しても今のところ白点病は出ていません。以前はヤッコ、チョウチョウウオを飼育しておりまれに白点病が出ていましたが、近年はその程度です。今回の記事で白点病の魚の写真がないか探したのですが、自前の白点病の写真はありませんでした。

大昔はチョウチョウウオに高頻度で白点病が出ていましたが、振り返ると飼育知識・技術・環境が未熟だったなと思います。今は水温、水質、ストレス、栄養、この4つを整えれば白点病は滅多に出ないと思っています。逆に言うと頻繁に白点病が出るならば何か欠けている要素があると言えそうです。

白点病を出さないこと、白点病が稀に出ても治せること、この2つが海水魚飼育の必修科目です。

最後にわたしが体験した盲点を・・・

体が白い魚に注意です!具体的にはシマヤッコ。白い部分が多いので白点病を見逃して、気が付いた時には重度白点病になっていました。幸い治療が間に合って元気になりましたが、白い魚に付く白点は見逃しやすいので注意です!!!

シマヤッコは繊細で白点病になりやすい事もあり注意が必要です。