海水魚飼育で最も多い病気といえば「白点病」。 前回はメインタンクでの治療ドキュメントをお伝えしました。メインタンクでの投薬治療は最も確実に白点病を治す方法ですが、サンゴやエビ、カニなどの無脊椎動物を飼育している場合は薬(キュプラミン)を投与できません。その場合は白点病になった魚を別の水槽=トリートメントタンクへ移し、集中的に治療します。

海水魚水槽の醍醐味は、サンゴ、イソギンチャク、エビ、貝など多様な仲間を一緒に飼えること。そのため、現実的にはトリートメントタンクで治療する機会の方が多いかもしれません。今回はトリートメントタンクを使い、8日で白点病を完治した実例を紹介。準備も簡単、準備OKならすぐ使える治療法です!

今回もキュプラミンと銅テスターを使って治療していきます。

<重要注意事項>

キュプラミン(銅)は全ての無脊椎動物に対して猛毒のため無脊椎動物が居る水槽に銅を投与してはいけません。サンゴ、イソギンチャク、エビ、カニ、貝、海藻・・・魚以外の生体に対しては全て銅はNGなのでこれらを飼育している水槽で白点病が発生した際は、病魚をトリートメントタンクに移動してそこで投薬治療を行います。また、当サイトの記述はわたくし個人の経験談であり、同じことをして同じ結果が得られることを保証するものではありません。特に病気治療においては一歩間違うと大切な生体の命を脅かす治療薬を用いています。当サイトに掲載された内容を参考にしたことによって生じた損害等の一切の責任を負いかねます。あくまでも経験談情報のひとつとして捉え、くれぐれも自己責任にて治療を行ってください。

治療準備:トリートメントタンク所有の勧め

トリートメントタンクがあった方がいいのは分かるけどメインタンクの他に、トリートメントタンクまで準備しておくなんて大変だよ~!

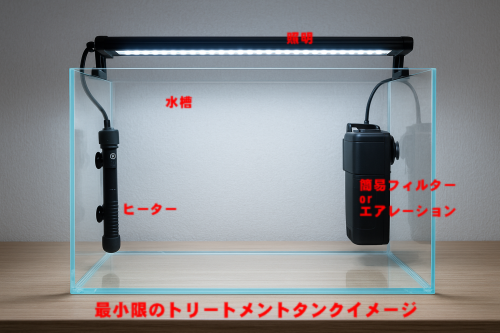

トリートメントタンクといっても大掛かりな設備は必要ないよ。治療期間中だけ使えればいいんだ。簡易的なトリートメントタンク設備を紹介するから参考してね。

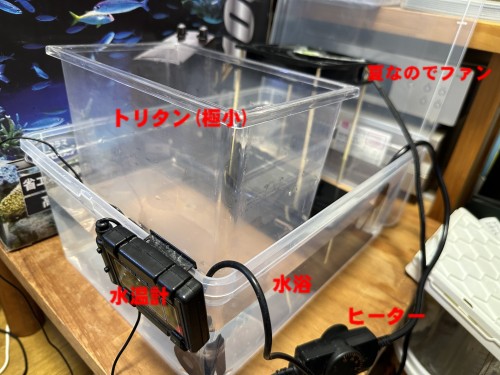

「メインタンクのほかに、さらにトリートメントタンクまで用意するのは大変!」と思う方も多いでしょう。しかし、治療に必要なのは下記の3点のみ。大掛かりな設備は不要です。

1・水槽

水が入るものであれば何でもOKです。極端なことを言えばバケツでもOKですが体表の白点の確認が難しいので水槽を用意しておきましょう。下記の様に何の変哲もない水槽がよいでしょう。飼育している魚の大きさや数に合わせて大きさを選びます。クマノミ大人サイズが5匹程度までなら下記の様な水槽(18L)で事足りるでしょう。60cm水槽が用意できれば大型魚以外には対応できそうです。

トリートメントタンクは治療が必要な時にだけ使えればOKです。わたしは使わない時は飼育機材の収納箱になっています。出したりしまったり何かと取りまわしすることが多いので、フレームレス水槽ではなく、普通の枠ありの水槽の方が丈夫なので向いています。

2・ヒーター

水温維持のためにヒーターは必要です。

必ず温度可変式のものを選びましょう。水温はメイン水槽と同じ水温にします。

3・照明

光っていれば何でもOK。

この3点で十分「トリートメントタンク」になります。3点揃えて1万円程度ではないでしょうか?フィルターは必須ではなく、弱い水流やエアレーションで代用可能。底砂やレイアウトは不要です。まずは空の小型水槽、とヒーター、照明を揃えてみませんか?次に白点を見つけたとき、すぐに動けるはずです。

我が屋の応用編トリタン。ちょっとしたプラスチックのボックスを水浴にし、プラケースをトリタンとして浮かべるスタイル。このスタイルは応用の幅が広く、色々な用途に使えたりします。

事前準備 トリートメントタンクの水量を計る

トリートメントタンクを用意したら本番前に水量を実測してください。水槽を購入した時の説明書等に書かれた水量を実際に使用した際に入っている水量だと認識しないでください。水位の高低で水量は変わります。必ず水量は実測してください。

この水量がキュプラミンの投与量を決める際に重要となります。

1日目 白点病発覚→トリートメントタンクへ移動→治療開始

かわいらしいオレンジダムセルに白点病発覚!この水槽はサンゴ水槽のため投薬はできません。治療のためにはオレンジダムセルをトリートメントタンクに移動する必要があります。

トリートメントタンクの海水は初日は飼育水をそのまま使います。

え、飼育水には白点虫がいるから新しい海水の方がいいんじゃない?

キュプラミンを投与すれば白点虫のセロント(感染力のある形態)は死滅するので飼育水でOKです。新しい海水を多量に使うと水質変化で負担がかかるので、慣れている飼育水を使います。

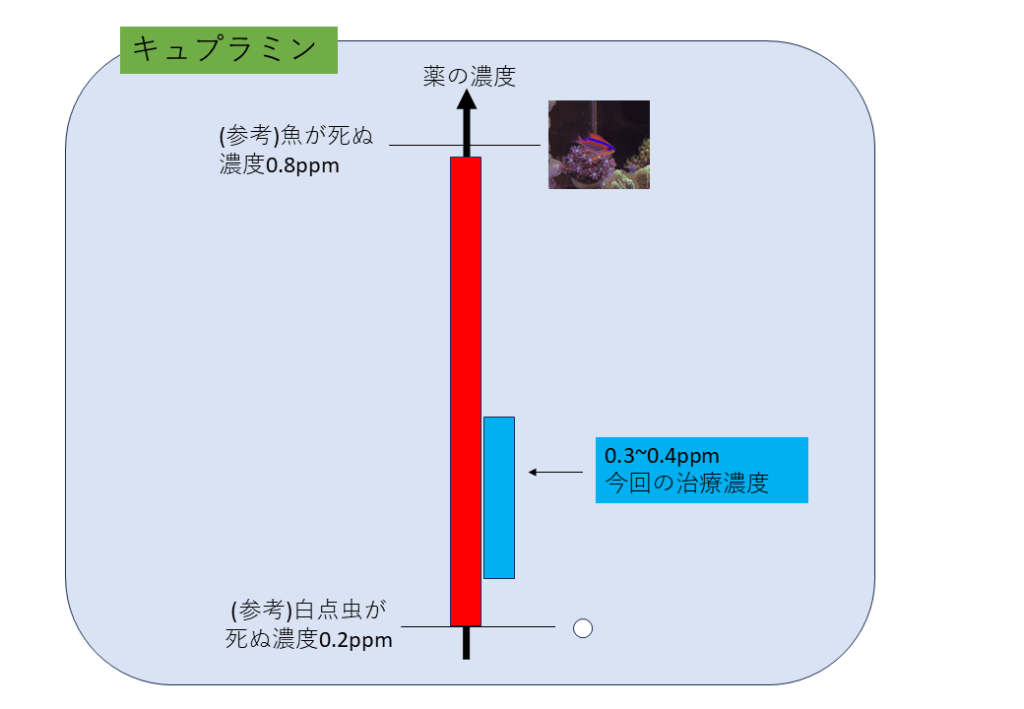

1日目 キュプラミン投与”銅濃度を0.3ppm~0.4ppmに合わせる”

今回の白点病治療における銅濃度の考え方の図を示します。治療対象が比較的銅への耐性が高いスズメダイなので0.3ppm~0.4ppm程度の濃度で治療します。

わかりやすいように以下、トリートメントタンクの水量が20Lであったとして記述します。キュプラミンは40Lの海水に対して1ml投与が指示されています。なので、20Lのトリートメントタンクには0.5mlのキュプラミンを投与することになります。

注意事項

キュプラミンの正式な投与量はキュプラミンに書かれている説明文で必ず確認してください。

0.5mlの測り取りはかなり微量と言えます。小容量のメスピペットか駒込ピペットでの測り取りがやりやすいと思います。

もしくは使い捨てのピペットも使いやすいです。

測り取ったキュプラミン原液は、直接トリートメントタンクに注入してはいけません。

200ml程度の使い捨てカップに海水を取ってその中にキュプラミンを入れます。軽く混ぜたらカップの底に小さく穴をあけるなどして水流のある所に、ポタポタと1滴づつ落としていきます。

注:画像の青い水溶液はキュプラミンを薄めた溶液です。キュプラミン原液を直接滴下している様子ではありませんのでくれぐれもご注意ください。間違ってキュプラミン原液を滴下しないようにしてください。キュプラミンは薄めても相当青色が濃いです。

すべて滴下したら魚に異常がないか確認してください。異常がなければ銅濃度を測定します。

初日はこれで0.2ppmになりました。少々濃度不足なので、あと0.25ml分のキュプラミンを追加して初日は投与終了です。数時間経過したら銅濃度を測定します。

1日目 メイン水槽の環境改善 ろ材の清掃

トリートメントタンクで治療をしている期間に、メイン水槽の方は環境を改善します。治療後に魚をメイン水槽に戻した時に同じ環境の状態だと再度白点病に罹患する恐れがあるためです。

1日目にはろ材・ろ過槽の清掃+全水量の30%の水替えを行います。

2日目~7日目 トリートメントタンク70%の水替え+キュプラミン

2日目~は毎日トリートメントタンク70%(ここでは14L)の水替えを行います。14Lのうち半分の7Lは新しく作った人工海水。もう半分の7Lはメインタンクから取った海水を混合します。

メインタンクの海水は上澄みかのきれいな海水を取ってください。

この14Lのバケツ海水に0.4mlのキュプラミンを添加して混合。このキュプラミン海水でトリートメントタンクの水替えを行います。

数時間経過後、銅濃度を測定します。

0.3ppm=狙い通りの銅濃度。

この作業を7日目まで繰り返します。毎日水換え前に銅濃度を測定して銅の投与量を決め、水替え後にも銅濃度を測定して適切な濃度となっているかを確認します。4日目には目に見えて白点が減少していき、7日目にもなれば白点は全く確認されなくなっています。

2日目~7日目 メイン水槽の環境改善 毎日水替え30%

同時進行でメイン水槽は環境改善のために毎日30%程度の水替えを行います。底砂の汚れを十分に吸い出しつつ水替えをしましょう。

紹介するまでもないかもしれませんが、底砂の清掃にはプロホースを使います。

8日目 完治

白点が見られなくなって2~3日経過したら完治です。適切に治療ができれば8日目あたりで完治します。この日はトリートメントタンク70%の水替えをキュプラミン添加なしで行います。

オレンジダムセル君、明日にはメインタンクへ復帰です。メインタンクの環境改善はしっかりできていますか?

9日目 最終日 ~メインタンクへ復帰~

最終日は銅中和のためにテトラパーフェクトウォーターをトリートメントタンクに規定量の3倍(20Lに対し、12ml)入れて1~2時間程待ちます。

異常なく時間が経過しましたら魚だけ掬ってメインタンクに復帰です!!これにて白点病治療は無事完了です。

その他の注意事項

2~7日目にバケツでキュプラミン水を作っています。このバケツは銅が残っている可能性があるため他の用途に流用しないように気を付けてください。その他、キュプラミン(銅)がメインタンクの方に入らないように注意してください。

プロホースをメインタンクの水替えと、トリートメントタンクの水替えに共用する場合、くれぐれもトリートメントタンクのキュプラミン海水の水滴が残った(銅が付いている)状態でメインタンクに使用しないように注意してください。共用しないことがベストですが、共用するのであればよく洗浄してメインタンクに銅が入ることのないように注意してください。

よくある質問は下記に!

よくある質問は下記、「海水魚の白点病4」にまとめていますので確認をしてください。

いくつか抜粋、追加QAをここで紹介します。

キュプラミンを投与して1週間以上経ちますが白点病が良くなる気配がありません

白点虫のライフサイクル上、1週間全く良くならないという事は、銅濃度が適切ではない(濃度が足りていない)事が考えられます。銅濃度の測定はいつ行っていますか?キュプラミン添加直後だけではなく24時間経ったタイミングでも必要な濃度が保たれていますか?銅濃度がひと時も0.2ppmを切ることがないようにキープし続けてください。

治療中に餌を与えてよいのですか?

はい。わたしは治療中もエサを与えて魚の体力を落とさないようにしています。人間も風邪をひいたら食事は控えよう・・・とはなりませんね。むしろしっかり栄養を摂りましょう、ですね。治療中にエサを止める発想はおそらく硫酸銅時代の名残りかと思います。ただし、トリートメントタンクには生物ろ過は効いていません。毎日70%水替えをしているとはいえ、餌のあげすぎには注意してください。食べ残したエサや沈殿しているフンなどは速やかに吸い出してください。

キュプラミンを多く入れすぎてしまいました。どうすればよいですか?

銅濃度0.8ppm未満で魚に異常がなさそうであれば、翌日の水替えで銅濃度を調節してください。0.8ppmを超えるようなら一部海水を抜き出して新しい海水を入れて銅濃度を薄めてください。

緊急事態です!!キュプラミンを入れすぎて魚が横たわって苦しんでいます!!どうすれば良いですか?

大至急テトラパーフェクトウォーターなどの重金属中和剤を規定量の3倍量を入れてください。併せて海水を交換し、銅濃度を下げてください。

しまった!キュプラミンで使った器具をメインタンクに使ってしまい、銅を含んだ水滴がメインタンクに入ってしまいました!!

無脊椎動物にいつもと違う様子が見られる場合は、大至急テトラパーフェクトウォーターを規定量添加してください。異常が見られない場合は、至急銅の吸着剤であるキュプリソーブを使って吸着してください。

併せて、白点病1~3の記事には白点病の基礎知識をまとめています。こちらも是非ご覧ください。

まとめ

| 日数 | トリートメントタンクの処置 | 銅濃度目安 | メインタンクの管理 |

|---|---|---|---|

| 1日目 | 飼育水を使用してセットアップ。魚を移動。キュプラミンを滴下しながら投薬開始。 | 0.3~0.4 ppm | ろ過槽の清掃+全水量の30%の水替え |

| 2〜7日目 | 毎日70%換水。キュプラミン濃度を維持。魚の観察を継続。 | 0.3 ~0.4 ppmを安定維持 | 全水量の30%の水替え。白点虫はホストを失い衰退していく。 |

| 8日目 | 70%換水(投薬は行わない)。魚の体表を確認。白点が消えていれば完治判定へ。 | — | 全水量の30%の水替え。水槽の状態の最終確認。 |

| 9日目 | 銅中和剤(パーフェクトウォーター)を3倍量投入して銅を除去。魚をメインタンクへ戻す。 | — | 戻した魚の状態確認。 |

白点病は海水魚飼育で避けて通れない病気ですが、正しい方法で治療すれば治療可能です。メインタンクに無脊椎がいる場合でも、トリートメントタンクを用意して治療を行えば大切な仲間を守りつつ魚を回復させることができます。

「魚を助けたい」という気持ちと少しの準備で、白点病は必ず乗り越えられます。トリートメントタンクは普段は収納箱代わりでも構いません。いざというときの備えとして準備しておくことが、長く安定した海水魚ライフを楽しむためのポイントです。

今回の治療でも、以下の2点が成功のカギとなりました。

- 銅治療薬「キュプラミン」:信頼性の高い銅治療薬で、初心者にも扱いやすい。

- 銅濃度の測定ができる「セラ 銅テスター」:リーズナブルながら取り扱いやすく正確な銅の濃度測定ができます。治療効果を最大限に引き出し、安全に治療するための必需品。

トリートメントタンクでもキュプラミンと銅テスターが活躍してくれました。

最後にしつこいですが、キュプラミン(銅)はサンゴ、イソギンチャク、エビ、カニ、貝、海藻をはじめとする無脊椎動物がいる水槽では使用できません。魚以外への使用は全てNGです。キュプラミンが付着した器具をメインタンクに使用して銅をメインタンクに混入させることがないように注意してください。

白点病を恐れずに、素敵な海水魚ライフを!!